Voci della seconda guerra mondiale

ANGELO VONINI UNA TRISTE PRIGIONIA IN TERRA D’AFRICA

Angelo Vonini ha vissuto il dramma di quegli Italiani educati dal credo fascista che aveva fatto del mito della potenza italiana uno dei suoi punti di forza.

Ne era stato una palese dimostrazione l’orgoglio con cui il regime aveva sprezzantemente recepito le sanzioni comminate dalla Società delle Nazioni, dopo l’invasione dell’Etiopia.

La politica autarchica imposta per necessità venne esaltata come dimostrazione di superiorità dell’Italia che dichiarava in faccia al mondo di essere in grado di produrre autonomamente tutto ciò di cui aveva bisogno.

La realtà italiana dopo l’8 settembre 1943 era però ben diversa: un Paese alla deriva, «di dolore ostello, nave senza nocchiero in gran tempesta» come l’avrebbe definita il sommo poeta Dante.

Angelo, nato a Goito l’11 luglio 1918, è deceduto l’11 gennaio 2004.

Un’intelligenza fervida che gli permise di conseguire, oltre la maturità magistrale, il diploma di ragioniere.

Nel 1939, all’età di 21 anni, aveva ricevuto la chiamata alle armi ed era stato assegnato alla Divisione Aosta, 12° Reggimento Genio.

Dopo lo sbarco degli alleati nel 1943, venne fatto prigioniero e inviato prima a Biserta e poi trasferito in vari campi di concentramento, tra i quali Algeri ed in seguito ad Orano.

Da qui venne fatto rientrare in Italia.

Un rimpatrio che creò in lui un senso profondo di disorientamento.

Prigioniero in Patria: questa proprio non se l’aspettava.

Un Paese occupato al Nord dai Tedeschi e a sud dalle truppe alleate.

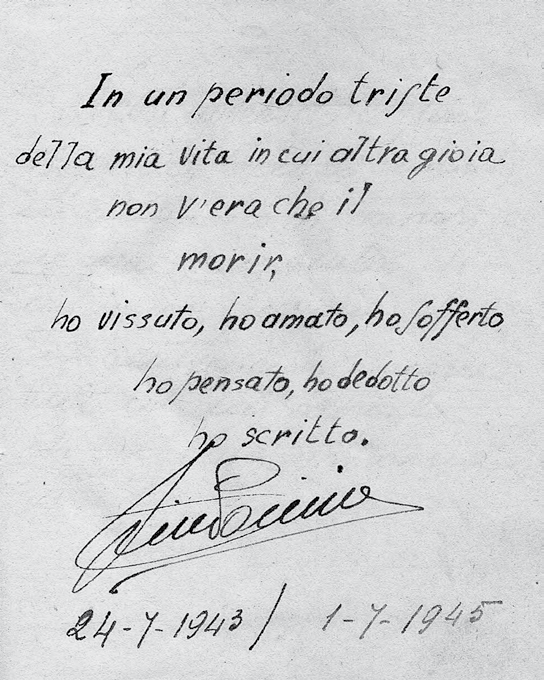

Il suo diario prende avvio da questa esperienza dolorosa con una sorta di proemio che si configura come una sintesi lapidaria, posta a suggello di un memoriale che reca due date, quella del 24 luglio 1943 e quello dell’1 luglio 1945: «In un periodo triste della mia vita in cui altra gioia non v’era che il morire, ho vissuto, ho amato, ho sofferto, ho pensato, ho dedotto, ho scritto».

Una sentenziosità che percorre tutte le pagine del diario e lo eleva a simbolo dell’amara esperienza di ogni uomo privato del dono della libertà: «Nelle avversità, lo spirito si affina, l’io si cimenta in una lotta di contrari e ne trae una sintesi di intrinseca passione da cui ogni sentimento rinasce vivo in un’aureola di sublime armonia».

E più oltre: «I disagi abbruttiscono l’uomo fisicamente e moralmente facendolo diventare schiavo di essi.

Il senso di adattamento attenua la forza bruta con l’abitudine, ma l’anima verte sulla china del male.

La speranza di una vita migliore sostiene quel senso innato di giudizio consapevole e di equilibrio, essa è quella grande macchina conservatrice della ragione e del dominio istintivo delle cose.

La speranza è fede.

Questa fa lottare per superare ogni ostacolo e rende l’uomo fiero della lotta intrapresa».

Una condizione di prostrazione fisica che comunque non soffoca l’anelito ad una libertà sperata, agognata con tutte le proprie forze.

E la sua voce si leva possente a condannare questa crudele segregazione: «Qual più grande esista mai sventura che l’essere rinchiuso e vigilato in campi di captivi e con le mura alte di pali e di filo ben spinato? L’uomo civile alle volte è capriccioso, emana leggi e dice ai quattro venti: “Nel secolo ventesimo è penoso rodere il morso senza forti denti.

Sia libero il pensiero e pur l’azione con giustizia ed equità sia l’agire con parità di oneri, sia l’unione sì che il mondo possa giammai finire”.

Ma spesso l’uomo civile senza ragione come esponente di molte civiltà la luce agli altri nega d’opinione, quella luce sacra della libertà».

Il tema della libertà ritorna come un leitmotiv ossessionante: «La libertà è vita.

La libertà è amore.

Morte peggiore non v’è che morire privato della libertà».

Poi lo spirito, sciolto dalle catene delle miserie umane, si libra sulle ali di una visione ideale del proprio e dell’altrui futuro: «L’amore è la manifestazione spontanea dell’animo; l’amore eleva lo spirito a più ampi orizzonti; in esso e per esso troviamo la forza di superare noi stessi con una mirabile e pura volontà.

La volontà è il dogma più sereno, la qualità più pura per la vita di un essere.

Il vivere per il vivere stesso non soddisfa se nel vivere e per esso non ci fosse uno scopo».

Sembra inverosimile che dal pattume di una vita in cui l’uomo è ridotto ad una pura condizione servile possa germogliare un fiore che profuma di eternità.

Settembre 1944, nel campo di concentramento di Orano: le considerazioni di Angelo si tingono di poesia: «Il giorno lentamente se ne muore e seco cala tutto nel suo velo, ma nel cor mio rimane un gran dolore e grido di pietà risale al cielo.

Amor trovai ed ei par pur finito e tutto dentro in me sembra di gelo per essersi l’ardor tutto svanito».

Ancora il 20 settembre ’44, sempre ad Orano, scrive: «L’attesa è la più snervante, la più angosciosa, la più terribile delle situazioni in cui l’uomo viene a trovarsi.

L’apatia è mancanza di sentimenti e di attrazioni, ma nelle avversità è lo stato d’animo da preferire.

La pazienza è una manifestazione della ragione.

Questa spinge quella con un raziocinio logico.

Lo scopo fa lottare: senza di esso l’uomo non ha ragione di essere.

Il lavoro è la vita, essa è una continua lotta e bisogna sostenerla per essere: il vivere per il solo vivere stesso non riempie l’anima.

Le tendenze sono innate; gli scopi nascono da esse; ogni scopo giustifica l’esistenza».

Riflessioni sul senso della vita che fanno intravvedere una pensosità che non si riscontra abitualmente in un giovane di 26 anni.

Il diario reca alcune indicazioni di massima: Corleone 10 luglio 1943; 18 luglio 1943, ore 11,30: mitragliamento; 19 luglio 1943, ore 23,00: partenza per il ripiegamento.

Altre date indicano con ogni probabilità le tappe di successive ritirate: 22 luglio 1943: Ciminna; Palermo: 6 agosto 1943 – 22° Reggimento Artiglieria; 19 agosto 1943: imbarco.

Dal 21 agosto 1943 Angelo si trova già a Biserta.

Il 25 agosto 1943 viene trasferito a Bona nel campo 205 dove rimane fino al 12 ottobre 1943 quando viene assegnato al campo 212.

Il 25 ottobre è ad Algeri (Kouba) e il 5 agosto ’44 ad Orano.

Da qui verrà imbarcato sul piroscafo «Ville d’Oran» che lo condurrà a Napoli.

La partenza era stata fissata per il 4 ottobre 1944.

Una navigazione che dura per tutto il giorno, tutta la notte seguente, tutto il giorno 5 e la notte successiva: un viaggio indisturbato.

Alle ore 7,30 del giorno 6, all’orizzonte si profilano le montagne del Vesuvio e l’isola di Capri.

Gioia indescrivibile! Dopo 13 mesi e 16 giorni esatti, Angelo rivede la terra italiana.

I prigionieri vengono assegnati alla caserma di Maddaloni.

Due mesi prima, lui che tanto amava la sua patria, aveva però rinunciato al rientro in Italia, in mezzo alla generale riprovazione dei commilitoni.

Alcuni lo avevano addirittura definito pazzo, anti italiano.

Eppure Angelo era spinto da considerazioni che rispecchiavano lo stato d’animo suo e forse di altri compagni di sventura: «Avevo rinunciato – afferma nel diario – perché non volevo sentirmi prigioniero in casa mia; perché intravedevo, sia pure con nessuna prova di fatto, le condizioni precarie in cui poteva trovarsi il popolo».

Un giudizio non certamente idilliaco sul clima che si era creato dopo l’arrivo dei liberatori d’Oltre Oceano.

Forse Angelo ricordava l’ammonimento del Manzoni che nel Coro dell’Adelchi esortava a diffidare degli stranieri: «Il forte si mesce col vinto nemico».

E ne aveva ben donde se è vero come è vero che molte cariche nel governo provvisorio della Sicilia furono affidate a noti mafiosi, come Calogero Vizzini, nominato sindaco di Villalba, Giuseppe Genco Russo, sindaco di Mussomeli, Vincenzo Di Carlo, responsabile dell’Ufficio per la requisizione del grano, ecc.

Un regalo alla mafia che poté così accrescere indisturbata il proprio potere economico e politico.

La CIA, infatti, aveva già da tempo contattato alcuni importanti boss mafiosi italo-americani in carcere negli Stati Uniti, siglando con loro un patto: la libertà in cambio dell’appoggio al momento dello sbarco.

Alla fine della guerra, come previsto, parecchi mafiosi americani furono liberati ed espulsi dagli Stati Uniti come «indesiderabili», con il tacito accordo che sarebbero tornati in Italia.

In questo periodo, inoltre, la mafia cercò di estendere i suoi tentacoli anche nel campo politico, contribuendo alla nascita del Movimento Indipendentista Siciliano (MIS), che si prefiggeva come obiettivo l’indipendenza della Sicilia dal resto d’Italia e sosteneva, in alcuni momenti, persino la stravagante idea di far aderire la Sicilia agli Stati Uniti.

Le rivoluzioni non mutano l’animo degli uomini.

I veri cambiamenti avvengono nel profondo delle coscienze, non nelle piazze, inclini ad appoggiare questo o quest’altro vincitore e a compiacerlo anche a prezzo di vergognosi compromessi: «Ero pazzo allora o lungimirante? – commenta Angelo – Una cosa è certa: quello di aver subito una triste impressione.

I particolari sono molti come le cause che li determinano.

Ai primi contatti ebbi la visione degli Arabi del deserto: uomini macilenti, donne scalze, bambini affamati.

Tutti sorridono con riso conveniente più che compiacente ai liberatori, perché carichi di biglietti di banca; perché pagano a caro prezzo la prostituzione di bambine, ragazze e signore, mentre genitori e mariti traggono profitti da tali mercati; perché sono ottimi elementi da gabbare per il loro ingenuo ed inesperto senso pratico delle cose.

Il popolo liberato non ha più l’espressione di quello italiano, ma porta i caratteri di una intrigata e losca espressione della più bassa corruzione.

Questo popolo, glorioso di millenni di storia, non conserva più l’impronta del suo carattere serio ed orgoglioso, ma si è ridotto servile ed avido ad un tempo.

Benché la mia osservazione sia limitata agli individui della zona, pure mi devo condurre all’idea di una completa decadenza di spirito: ho avuto l’impressione della più capricciosa ed orrenda corruzione, dell’apatia completa ad ogni sentimento buono, della disastrosa e caotica corsa al frodo, di una prostituzione sfacciata, quasi come metodo indispensabile di vita.

Mi sento un intruso, mi sento non in casa mia, la terra che calpesto, sacra terra degli avi miei, mi brucia; l’aria che respiro è afosa; il cielo ovunque decantato per l’azzurro e la sua limpidezza mi torna oscuro, nuvoloso, plumbeo.

Ma il popolo italiano è tutto così? Non posso crederlo.

Non posso ammettere che abbia infranto, in così poco tempo, la sua saggezza.

Causa di forza maggiore?

Frutto degli eventi? Forse».

Sono le stesse domande che la parte sana del Paese si pone oggi di fronte agli episodi di corruzione che coinvolgono le più alte sfere del nostro sistema democratico e che non suscitano un’adeguata riprovazione da parte dei cittadini.

Angelo, comunque, esprime la speranza che l’Italia possa riscoprire le radici della sua grandezza: «Forse esagero, forse sono clemente.

Però non è da escludere che qualche cosa è rimasto, qualche cosa di buono c’è ancora.

Sarà con questo qualche cosa che dovrà risorgere il prestigio di un tempo, sarà su quanto rimasto che si formerà la volontà e la nuova coscienza nazionale.

Purtroppo un Paese prima calpestato dalla furia vandalica del Tedesco in ritirata, lasciato in balia poi alle divisioni liberatrici e civili, ivi comprese genti di ogni qualità, razza e religione, non può vantare ancora molto di buono.

Come risollevare il nostro popolo? Come rettificarlo ora che non ha più ritegno, che ogni sentimento ha ucciso così come l’orgoglio, la serietà e la morale? Risollevare il nostro popolo e il nostro Paese significa risollevare noi stessi e bisogna cominciare da noi per arrivare a quello.

Compito arduo e difficile, ma nostro, incondizionatamente nostro».

Severa requisitoria che nasceva dalla consapevolezza che nessun cambiamento esteriore sarebbe stato duraturo ed incisivo se non accompagnato da una profonda «conversione» interiore.

Si avvicina il Natale del 1944.

Lo sconforto lo assale e gli detta sentenze di un pessimismo nero: «Morire non è nulla; il triste è non vivere.

C’è chi si sente grande anche senza esserlo.

C’è chi non si sente presuntuoso pur essendolo.

Io sono un umile nessuno il cui nome significa niente».

Ma nel grigiore di quella vita, si accende improvvisamente una luce: l’incontro con una nobile famiglia di Maddaloni che lo accoglie come un figlio e lo circonda di un insperato affetto.

La ricorderà per sempre con indefettibile riconoscenza.

La lontananza dalla famiglia però lo opprime con un senso di indicibile malinconia: «Con il Natale di quest’anno ne conto sei di vita militare, di anni due di prigionia di guerra.

Ora più che mai mi sento infinitamente triste.

Vorrei sapere qualche cosa dei miei, vorrei poter comunicare con loro.

Invece nulla, nulla.

Diciotto mesi senza avere nessuna notizia, diciotto mesi di continue incertezze in cui ho cercato sempre di superarmi, di convincermi, di far credere a me stesso ciò che può essere impossibile.

Io mi domando se ciò è umano.

Oltre al peso morale, oltre alla nostalgia ed alle sofferenze, non posso avere la gioia di una notizia da casa.

È forse questo vivere? Non è forse terribile il non vivere il quale ha per ultima risoluzione il desiderio della morte? Può rappresentare qualche cosa il morire di tutto ciò che non può essere felicità? Oh questi sono dolci momenti in cui il pensiero vaga nella beata solitudine per cercare ristoro.

Ma subito, inesorabile torna la realtà che ti dice che sei uomo, che devi soffrire, che devi vivere per non essere vile.

Questa purtroppo è la vita.

È questo fatale attaccamento al mondo ed alle cose che sussurra “vile” a chi non ha il coraggio di affrontarle.

Come se la dolcezza, l’onestà, il bello, la gioia fossero di questo mondo.

No, di questa vita è solamente l’attaccamento alle cose, il materialismo, l’egoismo per cui non affrontarli si è giudicati vili dalla società.

Come esiste questa solenne e banale incongruenza perché non deve esistere anche quello stato di cose mediante il quale è logico e giustificato che io, i miei compagni e migliaia di altri infelici si debba soffrire privi di conforti, privi di notizie? Unico conforto, unica gioia che mi rimane è il ricordo di allora, di quando ero accanto a mia madre la sera solenne della vigilia, il giorno radioso di Natale.

Vorrei che anche quest’anno il mio augurio potesse giungere ai miei con il più profondo sentimento e con la più grande passione onde potesse essere loro del più grande conforto».

Angelo non ce la fa più, è logorato da sei anni di vita militare e da una prigionia che si rivela ancor più pesante nel momento in cui deve essere scontata sul suolo italiano.

Le feste natalizie comunque trascorrono in maniera diversa rispetto agli anni precedenti.

Non più sotto una tenda coi compagni di prigionia, ma in veste di libero cittadino presso la famiglia Barbato che in lui vede il figlio lontano ancora prigioniero a Casablanca.

In quel caldo nido di affetti si sente ripagato di tutte le ingiustizie e le sofferenze subite: «Sono stati tanto buoni con me - conclude - ed io sarò loro riconoscente anche conservando di tutti loro il più dolce ricordo.

Nulla posso fare per loro ora, in nulla posso essere loro utile se non in conforto e riconoscenza profonda».

Il 14 gennaio 1945, Angelo trova il coraggio per una decisione radicale che probabilmente ha maturato da tempo: chiede di abbandonare l’ufficio cui era stato destinato, per lavorare al campo al fianco dei suoi commilitoni.

Le ragioni sono esplicitate in una frase che ha il sapore di una raffica di mitra: «… per non avere più contatto con quegli ipocriti, maligni, malvagi, sleali, farabutti».

Viene pertanto assegnato alla sorveglianza del magazzino viveri e successivamente al magazzino vestiario della sua compagnia.

Alla fine di febbraio del ’45, gli viene concessa la prima licenza, fatto incredibile per la sua condizione di prigioniero.

La morsa si sta allentando, ma Angelo non può tornare al nord, ancora occupato dai Tedeschi, per riabbracciare i suoi cari.

Riesce però ad assistere alle rappresentazioni della Turandot e della Traviata al Teatro S.

Carlo di Napoli.

È con grande enfasi che nel suo diario annuncia, sotto la data di Martedì, 8 maggio 1945: «Vittoria delle potenze alleate sul nazi-fascismo.

Il cannone in Europa finalmente tace».

L’evento viene festeggiato nel campo con un pranzo speciale ed una grande festa con la partecipazione di un gruppo orchestrale.

Tuttavia di tornare a casa in congedo non se ne parla.

«A tutt’oggi, 9 maggio 1945, – si lamenta Angelo – sono 2217 giorni, pari a 74 mesi che mi trovo vincolato sotto le armi.

Una piccola storia racchiusa in due date: 2.4.1939 - 9.5.1945».

Un lasso di tempo considerevole, gli anni più belli della sua giovinezza.

«Di questi mesi – conclude Angelo – posso dire che li ho trascorsi: 14 in periodo di pace, 38 durante la guerra, 22 in prigionia.

Quest’ultima situazione dura ancora».

Finalmente il 1° luglio 1945, lo stato di prigionia cessa ufficialmente e Angelo viene reintegrato nell’esercito italiano e destinato alla 243ª divisione presso il G.H.Q. 2 nd ECHELON.

Ma il sospirato congedo giungerà solo il 15 novembre 1945, dopo esattamente 79 mesi e 15 giorni di vita militare.

Un immeritato esilio per una generazione, la cui unica consolazione è quella di aver fortunatamente salvato la vita.

Un diario religiosamente custodito dalla figlia Anna Vonini, che ha accolto di buon grado la proposta di darlo alle stampe.

In occasione degli esami di licenza media è stato anche oggetto di una tesina da parte della figlia Irene che ha voluto inserire il racconto delle vicende del nonno nel più ampio contesto della seconda guerra mondiale.

Una storia dunque che merita di essere ricordata per la sua genuinità e per gli ideali ai quali il suo estensore ha fatto costantemente riferimento.

Lasciamo ora spazio ad alcune pagine del diario, scritto a matita su quaderni o fogli di fortuna.

Un racconto probabilmente non sincronico rispetto ai fatti narrati che si è voluto salvaguardare nella sua originale immediatezza, come documento significativo di quel particolare momento storico.

In alcuni casi si è ritenuto opportuno apportare qualche lieve modifica sul piano formale, limitata allo stretto necessario, per rendere il testo più trasparente e accessibile al lettore, senza peraltro alterarne il senso.

Un affresco indelebile di una fase cruciale della guerra, abbozzato da un testimone oculare.

La narrazione rivela una sensibilità dolente che emerge dalle profondità di un animo provato dalla sofferenza e proiettato verso orizzonti sconfinati, nella speranza di un domani migliore.

LUGLIO 1943 – LA RESA

“Sulla notte del 10, reparti americani sbarcarono nella Sicilia sud orientale; aspri combattimenti sono in corso”.

Tale fu la laconicità del bollettino del giorno 10 luglio ’43 per ciò che riguardava il fatto che determinò la guerra sul territorio nazionale.

Il comandante di compagnia ebbe la comunicazione per telefono dal comandante del presidio e ricevette una profondissima impressione per la serietà del momento, mista alla quasi incredulità dell’avvenimento che, fino al giorno prima, si riteneva impossibile.

Nell’animo di tutti noi sorse un non so che di sgomento, ma la certezza ad un tempo che il nemico sarebbe stato cacciato nel giro di qualche giorno.

Era pazzesco pensare ad una invasione; i più pessimisti dicevano già che per l’isola sarebbe stata finita se entro ventiquattro ore non fossero stati respinti gli Americani.

Anche i più pessimisti però ammettevano e finivano per convincersi che si sarebbe dovuto ricacciare il nemico, quello stesso nemico che era atteso sì, ma forse sotto forma di assaggio della difesa e non con progetti di vera e propria occupazione.

Con questo pensiero gli Stati Maggiori forse si lasciarono cogliere di sorpresa e si pensava che gli stessi Americani non avrebbero immaginato di poter così facilmente sbarcare e conquistare la Sicilia.

In caserma fu assicurato il completo assetto di guerra con un munizionamento individuale di tre caricatori: un totale di diciotto colpi di moschetto.

Poca cosa.

C’era di fatto pochissima preparazione e pochissima difesa, ma di contro un grande succedersi di segnalazioni di deficienza del materiale: specchi di ogni specie e forma per segnalare la cosa più evidente e più elementare, che si chiama mancanza di tutto.

La forma era curata, ma la sostanza, anche se trascurata, non destava nessuna preoccupazione.

Non ci si spogliava più, non si dormiva, non si usciva se non per impellenti motivi di servizio.

Colonne motorizzate tedesche e italiane si spostavano sulla zona del combattimento: certezza di partenza di una colonna, sicurezza di arrivo di metà e forse meno.

L’aviazione avversaria controllava ogni nostro movimento, senza incontrare ostacolo da parte della nostra, assente al combattimento o mancante al fronte.

Fu appunto il controllo delle autocolonne da parte dei caccia americani che ci fece vivere per molti giorni nascosti in ogni buca, sotto ogni roccia di cui il terreno collinoso era più o meno fornito.

Ogni buca ed ogni roccia diventavano rifugi più o meno ampi, il rifugio era il luogo in cui si svolgeva ogni attività.

Sotto il terrore dei mitragliamenti e dei bombardamenti che dall’alba al tramonto si susseguivano ogni giorno più intensi, la vita trascorreva fra il timore e l’abitudine che via via si andava acquistando.

I giorni passavano fra la speranza di cacciare il nemico, speranza che andava sempre più affievolendosi, ed il terrore di cadere prigionieri, in un succedersi di emozioni tra loro contrastanti, atte solo ad inasprire l’animo ed a far imprecare contro i responsabili della situazione in cui ci si trovava.

Terribile era il momento, triste al pensarci, ma più ancora deplorevole era il fatto che ogni giorno aumentava la confusione ed il disordine, che ogni individuo andava perdendo sempre più il controllo dei nervi e gli ordini si susseguivano ai contrordini in una simpatica e si direbbe quasi in una organizzata disorganizzazione.

Sarebbe troppo pensare alle cause preliminari che determinarono lo sfacelo, ma se fosse lecito pensarci ci sarebbe da dire e da dire molto.

La fedeltà non era più un dogma, l’onore diventava una chimera.

Si parlava di disertare le file con una facilità sorprendente e certi, forse, erano già al tal uopo equipaggiati ed avevano più o meno fissato il giorno.

È inutile citare chi erano stati i primi, certo è che se avessimo combattuto nel significato lato della parola, la situazione sarebbe stata diversa.

Si arrivò così al giorno 18: triste mi sovviene il ricordo, incancellabile nella memoria quel giorno.

Non c’è peggiore spettacolo che assistere e partecipare ad una disorganizzata ritirata che si voleva chiamare col nome meno appropriato di ripiegamento.

L’ordine era di raggiungere nuove posizioni sulla catena della Madonie.

La notte del 18 cominciarono a partire i primi scaglioni al comando di ufficiali, quegli stessi ufficiali che non indugiavano a dire «vigliacco» ad un individuo che cercava un riparo mentre infuriava il mitragliamento, né avevano troppi scrupoli quando si trattava di sottrarre il soldo a quello stesso soldato che si vantavano di comandare.

Verso gli ufficiali prima esisteva, oltre la completa subordinazione, una gratitudine, una riverenza nuova, una tenerezza intensa per l’individuo stesso e per l’autorità che rivestiva, poi subentrò una mistura di delusione, non avvertita in principio, manifestatasi poi man mano che venivano meditati i fatti e le parole che sembrano avere un aspetto, un’aria ed uno spirito immacolato.

Si direbbe che a quanto detto sorgesse un sospetto, in fondo, di non avere compreso né conosciuto bene l’animo loro né i loro principi, ma la testimonianza esiste con dati di fatto.

La verità non si può smentire come non si può coprire la luce del sole.

Che i loro principi, in parvenza sanissimi, potessero degenerare in altri indegni come ad esempio l’abbandono di interi reparti col pretesto di essere assorbiti altrove, o sottrarsi senza elargire la spettanza ai dipendenti, non ce lo aspettavamo.

Individui che, nel momento di dimostrare la loro fermezza, il loro coraggio e la loro capacità compiono tali atti, che cosa sono? Basta con le considerazioni: sarebbe voler dimostrare in altri modi che la terra è rotonda.

Il rimanente gruppo di cui io facevo parte con il Comando, ebbe l’ordine di raggiungere il Comando tattico del C.

d’A. ove sostò in attesa di ordini per due giorni.

La sera del 20, alle ore 23,30, partimmo con la volontà di arrivare, ma col pericolo di rimanere lungo la strada.

Il vice comandante, che funzionava da comandante interinale, rimase sul posto con un certo numero di uomini e col centro radio.

Rimanemmo in diciotto, compreso il Maresciallo e a piedi; la mattina seguente raggiungemmo la prima tappa distante 15 chilometri.

Durante il giorno riposammo nel bosco; la sera riprendemmo la marcia, superando i 25 chilometri.

Alle ore 12 del 22 raggiungemmo Ciminna.

Che dire di questa prima parte del viaggio? Con lo zaino stracarico di indumenti e di viveri era gravoso il cammino, sconfortante il pensiero di aver davanti ancora circa 150 chilometri.

Pur tuttavia si camminava fra una lamentela e l’altra, fra un dolore fisico e la spossatezza del disagio, sotto l’incubo che divenne ossessione, dei tremendi apparecchi P-40 americani.

In cuor nostro rimaneva quasi il rimpianto di aver lasciato il luogo ove avevamo trascorso tre anni, ma più ancora l’impressione grandissima di aver dovuto distruggere tutto il materiale tecnico, svuotati i magazzini di casermaggio e di viveri, saccheggiato ogni cosa per non farla cadere in mano al nemico.

Lo spettacolo però più triste fu offerto dai cittadini del luogo che approfittarono del nostro allontanamento per derubare tutto ciò che ancora era rimasto.

Si direbbe, e ciò con rammarico, che godevano del nostro ripiegamento, per impadronirsi anche della più piccola cosa di nessuna utilità.

A Ciminna la popolazione fu veramente molto ospitale: ci fu offerto vino e pane al nostro arrivo e più ancora si notava nelle famiglie una gara generosa per procurare veramente un lauto pranzo che consumammo fra la gioia nostra e la schietta spontaneità degli offerenti.

La sera stessa ripresero il cammino in quattordici, di cui non ebbi più nessuna notizia, ed io e altri tre compagni, di cui uno del luogo, rimanemmo.

La decisione che presi fu prima ben meditata e ponderata.

Non sapevo ciò che mi sarebbe accaduto, di contro però la stanchezza mi vinse, mi colse la febbre e quindi ero impossibilitato a rimettermi in marcia.

Mi rassegnai ad abbandonare il gruppo, pensando sempre che una fine mi attendeva, e che valeva la pena aspettare e curarmi, anziché sforzarmi a proseguire in precarie condizioni di salute per subire la stessa sorte qualche giorno più tardi.

Con quel gruppo non si poteva fare nulla, niente rimaneva se non la coscienza di aver eseguito gli ordini sino alla fine.

In cuor mio non passò l’idea della diserzione né quella di non voler eseguire gli ordini, ma il Maresciallo stesso mi consigliò di rimanere.

Fui ospitato in casa del compagno, dove ricevetti qualche cura ed il giorno 24 il paese fu occupato dagli Americani.

Praticamente ero già prigioniero, però rimasi ospite di quella famiglia sino a quando non giunse l’ordine di presentazione.

Ci si procurava il mangiare, si provvedeva alla pulizia degli indumenti e fra un’amicizia e l’altra con ottime famiglie si arrivò al giorno 5 agosto ‘43.

La sera di questo stesso giorno giunse l’ordine: ogni militare si sarebbe dovuto presentare alla caserma del 22° Artiglieria in Palermo per costituirsi prigioniero di guerra.

Liquidai ogni pendenza per vitto ed alloggio ed il mattino del 6 mi avviai alla volta di Palermo.

Quanti pensieri e quante visioni erano in me! Non sapevo se ero sufficientemente giustificato per aver abbandonato i compagni in quella speciale situazione in cui ci trovavamo.

Ogni individuo deve essere cosciente di se stesso e pienamente responsabile delle proprie azioni e questo mi sollevava.

Che pensare dei Siciliani che in massima parte, vestiti da borghesi, avevano raggiunto le loro case? Che pensare dei nostri ufficiali che per la metà abbandonarono gli uomini quando il nemico era ancora lontano? Non potevo io giudicare la mia azione tale, e questa differenza mi fece rimanere con l’animo tranquillo.

Con l’animo tranquillo sì, ma pure ancora scosso per aver assistito al grido di gioia con cui i cittadini, ovunque, accoglievano le truppe di occupazione.

Era una manifestazione di giubilo, era una contentezza unanime nell’accogliere quello stesso nemico che aveva fatto strage nelle città, quello stesso nemico che magari aveva ucciso il figlio di quella madre che pure col suo vivo ricordo non si esimeva dalla massa acclamante.

Fu uno spettacolo vergognoso offerto dai cittadini perché, a prescindere dal pensiero che la guerra in quel determinato luogo era sostanzialmente finita, si dovevano sempre considerare queste truppe come nemiche.

Unica giustificazione che si poteva concedere al popolo sarebbe stata quella di gioire per l’avvenuta liberazione da un partito che non aveva mancato di far sentire le proprie angherie.

Con l’animo così sconvolto da episodi e fatti più o meno incresciosi, mi convinsi che la mia azione non sarebbe stata condannata dalla coscienza.

Per gli Americani non fu una conquista la Sicilia, ma, a prescindere dalle operazioni nella piana di Catania e sino a Messina, sul litorale orientale, fu una marcia in camionette.

Questo indica che resistenza da parte delle truppe italiane non ce ne fu, a conferma di quanto detto più sopra; questo determinò lo sfacelo e gravò sull’animo di coloro che in altri tempi si vantavano che avrebbero difeso la loro terra sino all’impossibile.

Il fatto è compiuto ed ogni altro commento è superfluo: il tempo e la storia diranno la loro ragione e metteranno in evidenza i fatti con le vere cause, anche le più remote.

Dopo aver percorso a piedi circa dodici chilometri, per prendere il treno, alle 9,30 scesi alla stazione di S.

Erasmo.

Mi incamminai verso la caserma per avere notizie di coloro che si erano già consegnati e decisi di presentarmi il giorno dopo.

Pernottai in città e alle ore 6 del giorno seguente entrai in caserma.

Iniziò l’Odissea: «Mani in alto e fermi!» intimò la guardia al gruppo con cui io ero entrato.

Procedettero alla perquisizione di tutti noi ed entrammo nel cortile tutto cinto di filo spinato e sorvegliato qua e là da qualche sentinella posta così per mantenere l’ordine, ma si direbbe che rappresentava piuttosto un senso di dominio dispotico ed un non lieve movente demoralizzante.

Sembravano corvi in prossimità della preda.

Mi dominava il senso dell’oppressione e lo temevo, pensando che non sarei stato capace di sopportarlo.

Era triste, in una città italiana, in un luogo dove soldati italiani avevano svolto la loro attività, essere prigionieri.

Guai se mancasse all’uomo quel grande senso di adattamento! Il vitto consisteva in carne in scatola e biscotti in misura forse sufficiente, forse insufficiente; si dormiva all’addiaccio su un giaciglio di tavole, improvvisato con mezzi di fortuna.

Comunque la vita durava e i giorni si sussegui-

vano col loro andare infaticabile, mentre cresceva l’uggia e il tedio proprio di chi attende.

Dal settore 4°, il 19 mattina si passò al 2° ed ivi ci fermammo suddivisi in squadre per esser poi destinati altrove.

Io fui nella 268a squadra.

Tale numero, a guisa di matricola dei muli, ci fu scritto sul braccio destro con inchiostro copiativo.

Questo avvenne du-

rante tutta la mattinata e sembrava quindi che fosse tutto finito.

Una calma insolita regnava nel campo, quando verso le ore 7 giunse l’ordine di partenza e per le ore 20 si era già imbarcati su una nave trasporto-materiali americana.

Sostammo in porto tutta la notte ed alle ore 7 del 20 partimmo senza sapere ove fossimo diretti.

La navigazione procedeva calmissima ed indisturbata tanto che il timore sorto in principio andava via via scomparendo: il buon umore subentrò ed una certa allegria regnava in tutti a bordo.

Il 21 alle ore 6 entrammo in un porto.

Ancora non si sapeva quale fosse.

Mi arrangiai con un po’ di francese stropicciato più che parlato e riuscii a sapere che eravamo nel porto di Biserta in Tunisia.

Sostammo tutto il giorno al largo e verso sera i vaporetti ci trasportarono a terra.

Ovunque erano manifesti i segni della guerra.

Autocarri erano pronti per il trasporto al campo di smistamento ove arrivammo alle ore 20 circa.

Si procedette alla distribuzione dell’acqua (mezzo litro per persona) e per la prima volta anche l’acqua divenne una razione.

Per la prima volta provai il tormento della sete.

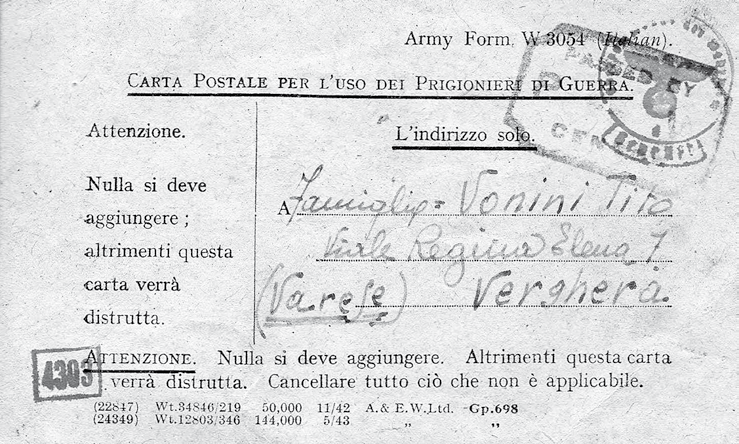

Il giorno appresso, 22, passai alla rivista e per la prima volta dopo 43 giorni mi fu concesso di scrivere a casa con i biglietti speciali.

Quale emozione nello scrivere ai genitori! Poter dar loro l’assicurazione di trovarmi ancora sano e salvo fu la gioia più grande che provai in tutto quel periodo.

Mi trovavo in un campo di prigionieri, sotto la tenda, in un luogo scoperto vicino al mare.

La brezza che spirava di continuo sollevava sabbia che penetrava ovunque: nel vitto si trovava sabbia, nell’acqua sabbia, nell’aria sabbia, sotto i denti sabbia, mentre la sete ci tormentava incessantemente.

Un litro d’acqua al giorno in quel clima non era sufficiente, eppure doveva bastare sino a sera.

Mi sembrava di impazzire, pur nondimeno resistevo, sopportavo perché una speranza mi animava: rivedere i miei cari.

Era un campo ove non si poteva resistere a lungo.

Per fortuna il giorno seguente, alle ore 17, arrivò l’ordine di partenza.

Caricati sopra carri merci, movemmo dalla stazione di Biserta alle ore 24 circa, diretti a Bona in Algeria.

Motricine fu il primo paese per cui passammo verso le ore 10 del giorno 24.

El Arima, Mettarheni, SidiNsir, Mastouta, Sidi-Smail, Souk-El Khemis, Ben-Bachir, Ghardimaou Duvivier, Saint-Paul, tutti paesi e villaggi sulla linea ferrata, ed infine Ville de Bône ove arrivammo il giorno 25 alle ore 10.

A piedi percorremmo circa otto chilometri e giungemmo al campo «205 P.

OW».

Si camminava anche con una certa contentezza, perché non si sapeva che cosa avrebbe offerto il nuovo campo.

Io ero con due compagni con cui divisi le pene ed i benefici.

Uno era del mio reparto e fummo assieme per circa tre anni; con l’altro avevo stretto ottima amicizia mentre ero a Palermo nella caserma de 22° Artiglieria.

Io non avevo più corredo, se non una divisa, due fazzoletti, un asciugatoio e due coperte; gli altri due erano più o meno nelle mie condizioni.

Unici recipienti da usare come stoviglie erano una gavetta, un cucchiaio ed una borraccia.

Arricchimmo subito però il nostro arredamento procurandoci due barattoli di conserva che servivano da gavette entro cui prendere il rancio ed uno più grande per mettervi le tre razioni di acqua.

Il campo era squallido, non una pianta, incredibile, non un filo d’erba.

Di giorno il sole cuoceva, la notte l’umidità produceva un freddo terribile, caratteristica, del resto, del continente africano.

Impiantammo una tenda con le coperte e dei sostegni trovati, così ci si poteva riparare dal sole.

La sera ci si copriva alla meglio e si passava la notte.

È difficile descrivere la vita di un prigioniero di guerra, perché troppo disagiata.

Comunque mi propongo di raccontarla nei suoi minimi particolari, sperando di essere completo e giu-

sto nei giudizi.

Se devo fare un confronto fra il trattamento americano e inglese, affermo subito che quello americano era di gran lunga superiore in tutto.

Chi non ha provato la prigionia sotto gli Inglesi in Africa non ha provato nulla e sono convinto che un domani, se avrò la fortuna di tornare a casa, nessun ostacolo mi impressionerà pensando a quanto ho sofferto in prigionia.

È una misera riflessione personale questa, un modo di esprimere la propria opinione.

Tutto il campo, per la conformazione del terreno molto in pendenza verso l’avvallamento che porta al mare, offriva poca possibilità di una sistemazione sotto la tenda, tanto che il dormire risultava troppo scomodo a prescindere dal fatto che si riposava sulla nuda terra.

Ogni sera si rimuoveva la terra per renderla meno dura all’adattamento che andava cercando il corpo.

La mattina alle ore 5 il cawman faceva la sveglia, tenda per tenda con il bastone e i più pigri venivano svegliati a colpi di legnate.

Ancora stanchi da quel riposo, termine [non] affatto appropriato, ci si doveva adunare nei luoghi stabiliti per la conta.

Era contro l’umana ragione pensare di lavarsi il viso.

Non ci si poteva lavare mai perché l’acqua mancava per bere.

Non ho vergogna a dire che dal giorno 22 luglio ‘43 non mi sono più lavato la faccia.

Qualche rara volta si poteva andare al bagno al mare, ma il numero dei partecipanti era sempre talmente grande che si era fortunati se ci si poteva aggregare.

La conta consisteva in un controllo numerico per accertare che durante la notte nessuno si fosse allontanato.

Questa operazione si ripeteva anche la sera alle ore 18.

Dopo il controllo ci veniva distribuito il cacao oppure il the con mezzo cucchiaio di margarina e mezzo cucchiaio di salsiccia o pancetta.

Tutta roba che contribuiva molto al desiderio dell’acqua.

Verso le ore 9, prima distribuzione di acqua, in tutto ¾ di litro.

A mezzogiorno un mestolo di riso in brodo, la sera cento grammi di pane con non più di cento grammi di carne in scatola.

Questo era tutto il vitto del giorno.

Verso sera, la seconda razione di acqua.

Durante gli intervalli c’era molto da fare e ognuno accudiva a quei lavori che si rendevano più necessari per migliorare la propria sistemazione.

Tutte queste operazioni, ben inteso, si svolgevano sotto un sole cocente, insopportabile, con il ghibli che quasi continuamente sollevava turbini di sabbia e la gola che diventava sempre più arsa.

Era l’inferno, era il luogo del tormento fisico e morale.

Non si poteva nemmeno riposare di giorno, perché il riflesso del sole rendeva l’aria della tenda irrespirabile.

Non c’era luogo ove riposare per poter stare un po’ in pace e quand’anche si fosse trovato, la sete ci tormentava insopportabilmente.

Terribile visione ed ancor più triste il ricordo.

Il grande Iddio però dava sempre la forza di superare ogni difficoltà e si tirava avanti quasi increduli di poter sopportare quella vita.

Lo scrivere a casa era fissato due volte la settimana ed era il momento della gioia, dei sentimenti e dei dolci ricordi.

Il campo era diviso in sette settori ed io ero al terzo; il più disorganizzato e disagiato, forse anche perché era il settore in cui affluivano quei prigionieri che dovevano essere smistati altrove.

Esisteva un comando inglese, coadiuvato da un comando italiano che aveva il compito di rappresentare le difficoltà e le mancanze.

Varie cose venivano proposte, ma pochissime ottenute.

Dopo venti giorni si ottenne una terza distribuzione di acqua e da allora si poteva a mala pena soddisfare la sete.

Il bagno divenne più frequente e la pulizia si poté curare maggiormente.

La distribuzione del vitto rappresentava una difficoltà non indifferente.

Divisi in gruppi di cento uomini, su cinque squadre, ogni caposquadra ritirava le venti razioni e doveva pensare alla divisione.

Sprovvisti di recipienti e di comodità, alle volte le distribuzioni non erano completamente uguali e per questo non mancavano le lamentele, i dissidi, le grida.

Il rancio era insufficiente per tutti e quindi occorreva la massima equità.

Si soffriva veramente la fame, e solo in queste condizioni si sapeva rimpiangere il tozzo di pane che rimaneva sulla tavola e biasimare i capricci che certe volte facevano inquietare la mamma.

La debolezza fisica si avvertiva sempre più e ci si domandava increduli come si potesse continuare in quelle condizioni.

Terribile situazione da sostenere.

Si conservava ogni briciola di pane come i gioiellieri tengono i cartoccini di gemme.

Si conservavano barattolini, pezzi di legno, qualunque altra cosa, disposti in un ordine mirabile per qualche eventuale occulto lavoro, sapiente ed utile a modificare la propria sistemazione.

Mancava in noi l’agilità di uomini di vent’anni o poco più e si camminava con un andar lento e pacato, con una melodia né lieta né triste, ma più triste che lieta.

Ogni cosa nuova offriva al nostro io come una incredulità e si osservava con uno sguardo serio e fugace, con un batter incerto delle palpebre in un’apparente lotta col cervello per cercare di rendercene conto, proprio come chi vive lontano dal mondo in un’oscura passione, come chi abbia dimenticato ogni vivere civile.

Quando si riposava sotto la tenda, una valanga di ricordi ci assillava.

Con gli occhi si rimaneva smarriti come in una visione.

L’animo sospeso né consentiva né resisteva all’immaginazione.

Quella vita durava, ogni giorno sorgevano voci che tendevano a diffondere la notizia della partenza.

Ovunque si sarebbe andati pur di levarci da quella posizione.

Ogni giorno inesorabilmente quelle voci venivano smentite.

Se le difficoltà, i pericoli, le angustie, le sofferenze, i disagi, le pene potessero scacciare dall’uomo il senso della ragione, il nostro campo sarebbe stato già da molto tempo la bolgia degli energumeni.

Settembre si allontanava a grandi passi, le piogge erano prossime.

Nessuno pensava al momento in cui anche le nubi avrebbero scaricato su di noi il loro rabbioso contenuto.

Le piogge non avevano carattere torrenziale, ma erano pioggerelline fini che tremolavano nel chiarore del sole e annebbiavano la campagna da lontano.

La notte del 27 settembre però, ben ricordo, pioveva dirottamente.

La terra, resa già molle dalle piogge del giorno precedente, a mala pena sosteneva i picchetti ai quali erano attaccate le funicelle improvvisate per sostenere le tende, e per un improvviso sfilarsi di tali picchetti, la tenda si sfasciò.

Se ci fosse stata luce, si sarebbero visti occhi oscuri, colorati di ogni baleno, di ogni fiamma, di ogni ombra di odio contro chi ci teneva in quella inumana situazione, ma con calda purezza interna, con soavità recondita, con parole piene di fierezza, con slancio fattivo e piena rassegnazione, si dovette uscire, sotto la pioggia, trovare i mezzi più opportuni per sistemare ancora quelle due coperte che solevamo chiamare tenda.

Mi sosteneva però sempre una forza arcana: era l’affetto per i miei genitori, era l’amore per Anna, la donna dei miei più puri sentimenti.

Io ero solo un automa.

Chi con un’occhiata avesse abbracciato le sembianze di ognuno di noi avrebbe notato che il vitto non bastava, che era privo o quasi di vitamine e che i disagi erano molti.

Quanti aspetti, quante figure di uomini, quanto strazio! Non ci accorgevamo del nostro stato; fenomeno proprio di chi vive in una determinata situazione.

Si notava solo la debolezza fisica che ogni giorno aumentava; ed ogni giorno ci trascinavamo avanti, termine meglio appropriato dell’andare avanti.

Ogni otto giorni vi era una distribuzione di sigarette; delle 25 che componevano una razione, molte dovevano servire come denaro corrente.

La rasatura della barba ed il taglio dei capelli (la prima ogni otto o quindici giorni, il secondo ogni mese o quarantacinque giorni) si pagava con sigarette; un bottone ed un po’ di filo si ottenevano con qualche sigaretta; tutte le altre cosette più o meno indispensabili si procuravano con sigarette.

Che cosa era ormai l’estetica? Che cosa era la cura della persona? Nulla, perché non si possedeva nulla per accudirvi, né nulla più valeva.

Si possedeva una cosa sola, grande e possente che gli Inglesi con tutto il loro impero non furono capaci di strapparci: la Fede.

La faccia interiore era la sola che valeva.

Ognuno pensava alle sue mollezze passate, agli affetti dati con troppo ardore, alle cose terrene, alle perdute occasioni di non aver compiuto opere buone o sminuite dall’assenza di sacrificio, all’obbedir fiacco al divino impulso, pensieri che non provocavano tristezza nella preghiera, ma tenero fervore.

Durante la notte, con qualunque tempo, dalle tende si levava una tenera e pura espressione dell’animo.

Ricordi lontani venivano espressi in dolci armonie e un vago rimpianto accompagnava quel canto, un soffocato desiderio innocente né ben taciuto né ben dichiarato che voleva esprimere l’animo ed il morale del prigioniero di guerra italiano.

Non poteva, non doveva durare quella vita.

Un giorno, ricordo, si parlava della situazione in generale e dei fatti che si andavano svolgendo in Italia e delle operazioni militari fra gli eserciti alleati e le orde tedesche che invadevano la nostra bella penisola, e ci si chiedeva se il concorso delle truppe del generale Badoglio nella lotta contro i Germanici avrebbe potuto portare un certo beneficio a noi prigionieri.

Speranza egoistica forse, in quanto si sarebbe tratto vantaggio dal sacrificio dei nostri fratelli.

Ma in un certo qual modo giustificata per l’inumana situazione in cui ci tenevano gli Inglesi.

Infatti non ci si sbagliava, un miglioramento [ci fu].

Si parlava addirittura che potessimo considerarci alleati delle potenze unite, termine troppo avventato, pur nondimeno in base alle modifiche di alcune clausole dell’armistizio, si notava una più esplicita forma di cordialità da parte degli Inglesi.

Ma i reticolati non mancavano e le sentinelle erano là con lo sguardo rivolto verso di noi.

Tutto allora tornava reale e l’immaginazione cedeva per lasciare il posto al pensiero che eravamo ancora prigionieri.

Oh dolci ricordi, oh eterne nostalgie del passato, quanto tormento! Sembrava un canto divino, un coro che si innalzava al cielo, che toccava l’animo, che rinnovava la sensibilità: era una musica che un violinista suonava con le più dolci armonie.

Mamma, la canzone mamma usciva da quelle arcate che sembravano toccare il cuore.

Ho pianto, ma di un pianto di gioia e di dolore, di un pianto indefinito che voleva esprimere tutto l’affetto grande e puro, quel solo affetto diverso dagli altri che solo si dimostra alla propria madre.

Mamma, che parola piena, completa, grande! La mattina del 12 ottobre si partì da quel campo per raggiungere il grande campo di smistamento N° 212 distante otto chilometri da Bona.

Il cielo era nuvoloso, la temperatura mite, la marcia non era faticosa.

Mille colori si sfrangiavano all’orizzonte dell’alba morente, il canto degli uccelli si intrecciava coi loro voli librati.

Li invidiavo e gioivo nel vederli.

La mia anima era con quelli e con loro era piena di gioia, di una gioia intima che mi trasportava all’idea della libertà.

Ero con tanti quel mattino, pensando come sempre di andare a trovare un posto migliore del primo.

È vero, l’uomo non si accontenta mai.

Si sperava che una tenda ci avrebbe ospitati, che l’acqua non mancasse, che il cibo fosse sufficiente e tante altre cose, senza pensare che eravamo prigionieri.

L’uomo quando ha di che cibarsi, pensa alla comodità.

Sì, è così.

L’uomo delle caverne era ignudo e pensò subito alla caccia e alla pesca.

Con le pelli degli animali confezionò abiti, poi li adattò al sesso, si fornì di una abitazione, di utensili, di armi e giunse all’idea della guerra per la supremazia, idea che domina e condanna l’individuo.

Cerca agi, comodità, vita.

Subentrano i vizi, la morte.

E non si fa altro che accelerare la vita verso il supremo passo.

Ecco che cosa fa l’uomo.

In me c’era la certezza di andare a stare meglio, ma alimentavo già anche l’idea di qualche comodità.

Si giunse verso le dieci antimeridiane e in tutto quel giorno dovemmo lavorare e prepararci per il bagno, per la rivista e, a sera, mangiammo un po’ di riso.

Durante la notte, non essendovi tende, riposammo all’aperto.

Un’altra delusione: il campo era squallido come il primo, però avevamo la certezza che ci sarebbero state fornite le tende.

Vi era però abbondantissima acqua, fornita dall’acquedotto del luogo, comodi lavandini e persino il locale per le disinfezioni.

Il giorno appresso giunsero le tende e ci sistemammo abbastanza bene.

Passai al comando del campo come segretario dopo qualche giorno ed iniziai la vita d’ufficio.

Si formò una specie di mensa per la squadra comando e si consumava il rancio assieme al comandante nella sua tenda, al tavolo, serviti dai camerieri.

La vita cambiò un po’: rispetto da parte di tutti; la mensa buona e abbondante e la sera ci si intratteneva sino a tardi a chiacchierare, a discutere o a giocare.

Mi trovavo bene in verità ed allora la vita di prigionia mutò in una vita normale di caserma se ci si estraniava dai reticolati.

La luna era bellissima, la sera calma e fresca ed ero assorto a guardare le esercitazioni dei riflettori che come scie di luce solcavano il cielo.

Guardavo le stelle e pensavo, pensavo al mio cielo, alla mia terra, alla mia casa.

Una confusione di idee, un tumulto di sentimenti, una lotta fra lo spirito e la materia, fra la visione e la realtà mi abbatteva.

Un suono giungeva dal di fuori: una fisarmonica intonava il «Nemico della Patria», dall’Andrea Chénier.

Lo spirito, sempre dedito alle schiavitù dei pensieri, soffriva.

Mi riportavo con l’immaginazione a quando ero a casa e l’animo si librava in un volo etereo, si innalzava nel cielo in un volo mistico e nella solitudine mi era dolce fermare il pensiero agli affetti.

Quanta dolcezza ritrovavo, quanto ristoro spirituale! Ricordavo le parole di papà «nei momenti tristi pensa ai tuoi genitori»; ricordavo quelle di Anna «quando sei abbattuto, pensa che io sono qua ad attenderti con tutto il mio grande amore», e mi bastava per non essere più io, quello chiuso fra i reticolati, quello che soffriva per l’egoismo di alcuni, senza avere nessuna colpa e nessuna rassegnazione se non quella di aver compiuto il proprio dovere.

Quante notti come queste trascorrevo! Quante ore ero rapito nell’estasi dei ricordi! Quanti giorni non ero presente a me stesso, ma trasportato nella cerchia infinita delle reminiscenze lontane! Un ordine del Comando generale stabiliva che tutti i prigionieri fossero riconfermati in compagnie di lavoratori e dislocati in zone di impiego.

I primi gruppi erano già formati e partivano per diverse località.

Io con il comando ed altri quaranta uomini aderimmo ad una richiesta di impiegati per essere adibiti in ufficio.

Fui destinato al Comando generale dell’armata inglese in Algeria.

Il giorno 22 ottobre 1943 partimmo dal 212.

Equipaggiati di viveri e di indumenti distribuiti dal comando, con autocarri fummo trasportati alla stazione di Bona e caricati su vagoni merci.

Il viaggio durò tre giorni.

Attraversammo vari villaggi, paesi e vere cittadine fra le quali Duvivier, Guelina, Costantina, Kroubs, El Guevah, El Adjiba, Aomar-Dra-El-Mizan, Ménerville, Alma, Maison Carrée.

Qui giungemmo la sera del 25.

È questo un sobborgo di Algeri, della grande città cosmopolita.

Scendemmo e altri autocarri ci trasportarono a Kouba, altro sobborgo della città, molto più vicino e direi quasi un quartiere periferico della città stessa.

Fummo condotti al campo degli inglesi e quindi attendati.

Trovammo una cena calda ed i posti già sistemati con due coperte per ognuno sotto ampie tende.

Il viaggio fu abbastanza buono: acqua a volontà, viveri sufficienti e nelle soste delle stazioni non mancavamo di cucinarci il riso e qualche altra cosa di cui eravamo ben forniti.

Ormai non si era più completamente prigionieri, ma lavoratori, infatti la scorta che ci guidava era con noi per accompagnarci sul luogo, ma era affabile, gentile e direi quasi cortese.

Non più sguardi arcigni, né baionette.

Vi era un sergente con quattro soldati.

Il sergente, uomo sulla quarantina, magro e scapigliato, piuttosto burbero, severo, poco gentile, ma pur nondimeno abbastanza cordiale, i quattro soldati tutti molto gentili ed educati.

Il nostro accampamento si estendeva in un prato di fronte ad una piccola collinetta ed alle spalle una grande spianata.

Alberi di tutti i tipi ne formavano la cornice e rendevano il paesaggio molto suggestivo e ubertoso.

Appena fuori dal portone, sempre aperto, si era già in paese e si respirava veramente aria di libertà.

La libera uscita non ci era concessa, ma non vi erano reticolati né sentinelle e l’ossessione della prigionia si sentiva di meno.

Il giorno appresso fummo sottoposti a visita, prendemmo un bellissimo bagno, fummo interrogati sul nostro stato di famiglia e sulle nostre occupazioni civili e dovemmo sbrigare qualche altra pratica di convenienza.

Eravamo, come dissi, dei lavoratori, ma dei lavoratori adibiti a servizi speciali.

Come tutti i lavoratori, anche noi firmammo un documento (firma impostaci) nel quale dichiaravamo di acconsentire al lavoro secondo le direttive che ci sarebbero state impartite dalle forze Alleate in A.S. e di aiutarle, per quanto possibile, nella guerra contro la Germania.

Ci impegnavamo inoltre a non abusare di qualsiasi libertà o privilegio che ci venisse concesso per effetto della presente dichiarazione e di osservare gli ordini e i regolamenti emanati dalle autorità militari alleate, rendendoci conto che, in caso di non osservanza, ci poteva essere tolta ogni libertà o privilegio concesso per i lavoratori.

Noi però fummo scelti come impiegati di concetto, per essere adibiti negli uffici del Comando Supremo delle forze alleate in Africa.

Questo Comando era installato nel «Seminario».

Sì, così era chiamato un edificio di stile arabo, situato sul lato destro della città su una collina che dominava il porto.

Antistante all’edificio vi era un pianoro dal quale il paesaggio era incantevole.

Sul lato sinistro Algeri, davanti il mare aperto, sulla destra i quartieri industriali.

Algeri, città di vita mondana e corrotta, è una metropoli moderna con invidiabili bellezze architettoniche e culturali; si stende a ridosso di collinette coperte di pini e a semicerchio verso il mare formando un ampio porto.

Sulla destra della città e in alto si notava il quartiere indigeno e della mala vita detto la «Casba».

Ogni mattina noi, inquadrati, attraversavamo il paese e ci recavamo negli uffici a noi destinati per il disbrigo del traffico inerente tutti i prigionieri di guerra, sia per i loro movimenti, sia per lo smistamento della parte che veniva inviata ai diversi campi nelle più lontane località.

NOTIZIE DI VITA AL CAMPO

La vita al campo non era delle più beate.

Liberi da steccati o da chiusure ermetiche, ci sentivamo liberi, eravamo spinti dal desiderio di andare, andare lontano, ma non potevamo.

Ora più che mai si sentiva il peso morale di un ordine, di una proibizione.

Prima per lo meno c’era il reticolato.

Uscendo poi avremmo avuto addosso l’ira del popolo francese.

Sì francese, sorto da un miscuglio piuttosto ibrido.

La vita sotto le tende si sa, più o meno ognuno l’ha vissuta, ognuno l’ha vista, ognuno per lo meno ne ha sentito parlare.

Disciplina interna non molta, ma quanto pesava l’occhio torvo del policeman! Ogni movimento notava, quasi ogni pensiero.

Il rancio confezionato all’italiana era quasi buono, il trattamento solo un po’ migliore del campo di concentramento.

LA NOSTALGIA

Nel complesso delle impressioni cui l’animo umano è sottoposto nei vari momenti della vita, vi è principalmente da notare quella prodotta dalla nostalgia.

Inspiegabile, travolgente, fatale alle volte.

Se si trattasse di definire quella parola dal punto di vista etimologico e grammaticale, sarebbe presto fatto.

Si tratta invece di scoprire, di esaminare nella pura essenza quel moto della coscienza che invade l’animo quando si è in preda ad un effetto nostalgico, di dargli un tono ed un colore.

Si avverte come un peso nel cuore, una forza arcana che spinge a pensare, a desiderare ardentemente ciò che si è lasciato, ciò che si è vissuto.

Questo peso, questa forza che cosa sono? Quel sentimento di gioia che ci invade, allorché si sente ricordare, si vedono, si toccano, si esaminano con interesse particolare, in una forma pur lontana dalla realtà, quei luoghi, quei tempi, quei costumi, quelle società, quegli ambienti che hanno lasciato sì profondo solco nel cuore, da che cosa è prodotto? Si è maggiormente invasi dalla nostalgia, quanto più abbiamo vissuto momenti felici che hanno lasciato ricordi incancellabili.

Ma non bastano.

Non basta il ricordo di un’avventura mondana, non basta il piacere materiale, non bastano tante altre piccole o grandi cose per essere schiacciati, dominati dalla nostalgia.

Se fosse così, bisognerebbe riprovare, rivedere, rivivere quegli stessi affetti per trarne senso di gioia; ma com’è invece che solamente vedendo un palazzo, udendo una canzone di quella determinata città in cui si è vissuti, l’animo si irradia, si eleva, vorrebbe rifuggire e tutto diventa bello, fantastico, infinitamente sublime? Altri direbbero che solo la vista di quel palazzo o il motivo di quella canzone bastano per richiamare alla memoria i dolci momenti, i magnifici ricordi.

Ma quando questi momenti e questi ricordi, purtroppo, non sono stati vissuti, ma di contro sono stati subiti umiliazioni, patimenti, mortificazioni, come si spiega questo desiderio intenso, questa nostalgia profonda? Desiderio di che? Nostalgia prodotta da che cosa? Forse dalle sofferenze? Forse dai tristi ricordi? Ma avrebbero un effetto contrario, oggetto certo di disdegno o di avversione.

No, forse non è completamente così.

Quando si soffre, quando si è umiliati o quando ci si trova in condizioni tristi, indipendentemente dalla propria volontà, vi è un qualche cosa di austero, di indomito, ma frenato dalle circostanze, assopito quasi dalle volontà altrui, che fa vivere, che fa pensare con gioia alla vita, che fa scaturire sentimenti puri e sublimi da cui l’animo trae ammaestramenti per cui si diventa migliori.

La terra, gli alberi, il paesaggio, il cielo, i soli ad essere notati in quelle determinate circostanze: quasi i soli con cui si possa ragionare, i soli con cui si intreccia un dialogo, per ciò diventano familiari, loro, e non l’uomo bruto, volitivo, osceno, bestiale.

Essi, esseri irragionevoli, astratti, ma puri, sono umani, essi immutabili, eterni.

IL RITORNO IN PATRIA

In questo periodo il mio animo subì diverse emozioni, fui sottoposto a diversi stati e direi quasi a vari stadi: timore per il viaggio, frenesia dell’arrivo, gioia nel rivedere la Patria, delusione per lo stato in cui si trovava.

Dopo una lunga assenza dalla terra che mi aveva visto crescere, dopo aver sentito la mancanza di quell’aria che un giorno mi tornava così sublime, dopo il desiderio di risentire lo stesso idioma e lo stesso carattere che mi aveva donato quel senso morale ed educativo che ancora gelosamente conservavo, dopo tutto quello che avevo sofferto in un paese straniero, il ritorno fu veramente triste.

Quell’affetto, quel sentimento puro e nobile che io nutrivo allora, ora mi mancava.

Sembrerà un paradosso, ma mi viene da dire che si ama maggiormente il proprio paese quando da questo si è lontani.

I miei connazionali che avevo conosciuto in Algeria avrebbero provato orrore a tornare ora.

Essi sentivano ancora così forte l’orgoglio di essere Italiani, essi ammiravano ancora, nonostante tutto, il nostro Paese.

Io apprezzavo quella povera gente, costretta a non dimostrare di essere Italiani, forzati all’indifferenza e all’agire con ipocrisia di sentimento per necessità.

Io non capivo, non sapevo rendermi conto del perché e del come io non potessi più nutrire lo stesso sentimento di un anno addietro.

Le cose erano molto cambiate, gli avvenimenti si susseguivano uno dopo l’altro con travolgente corsa, quasi tutta la penisola soffriva i tremendi orrori della guerra, e suppongo che tutto ciò avesse tolto la padronanza di sé a molti.

Certo che dopo il passaggio di una guerra, un popolo subisce radicali mutamenti, ma se questi subentrano, dovranno essere rivolti verso il bene, facendo tesoro dell’esperienza del passato.

Sembrava invece che tutto lasciasse intravedere il contrario.

Nel governo stesso erano avvenuti mutamenti.

Esso per primo, come primo organo rappresentativo e responsabile, avrebbe quindi dovuto adoperarsi per far vertere quel mutamento radicale del popolo verso un’unità, verso una coesione maggiore, verso una coscienza che potremo anche chiamare coscienza nazionale, prima base essenziale e punto d’appoggio che mancava al nostro popolo.

Si doveva cercare di creare questa coscienza, di infonderla negli animi, di farla comprendere perché era la sola che ci poteva avviare verso la via giusta della ricostruzione.

Invece no, no signori; sarebbe stato troppo bello che tutte le teste fossero volte verso la stessa idea pur senza giungere a creare un partito totalitario (sappiamo quello che ci era costato).

L’idea unica verso la quale ogni individuo si sarebbe dovuto orientare non doveva essere quella di questo o di quel partito, non quella espressa più o meno bene dai fautori o dagli spacciatori di partiti totalitari e non, ma piuttosto quella di convincerci a fondo che l’Italia nostra era rotta, calpestata, macilenta.

Ancora nessuno o pochi si erano convinti di ciò, perché non bastava dichiararlo in discussioni più o meno sensate, o dirlo con quel sospiro di convenienza che a tutti esce di bocca, solo per dar importanza alle parole e non al contenuto, per apparire nella memoria degli altri come coscienti del momento.

Bisognava dirlo sapendo effettivamente quello che si diceva e sentirlo, sentirlo qui nell’animo come si sente l’affetto per la madre.

Se ognuno di noi fosse stato convinto delle rovine materiali e morali esistenti in casa nostra e che toccava a noi e a noi soli ricostruirle, penso che le mascalzonate, gli atti da banditi, di predoneria e il malcostume non sarebbero stati così accentuati, non sarebbero dilagati in misura così spaventosa.

Ma mancava il freno, mancava la linea di fondo oltre la quale era vietato andare.

Questo freno e questa linea se non la forniva il governo, chi altro poteva farlo? Il governo, ridicola espressione di decrepite rappresentanze, mal formato, apparso dopo la caduta [del fascismo], costituito da uomini dominati da antichi rancori personali.

Ora era per questi rancori che essi comandavano, non per il governare stesso.

Il povero governo accettava tanta libertà che chi rubava o ammazzava se la svignava con una facilità sorprendente; il mercato clandestino fioriva a vista d’occhio e il governo, in clima di libertà, lasciava fare.

Sì, troppa libertà: un pessimo schema.

Ma che cosa doveva avere più importanza? Le conferenze dei partiti novelli in seno al governo o l’uomo che lavorava e non aveva da mangiare o da vestire, o i bambini che morivano dal freddo e dalla fame, o le ragazze che andavano a vendere la loro carne dai compari sui mercati cittadini? Il governo, organo supremo a cui noi tutti ci dovevamo affidare, diceva però il contrario, dimostrandolo con dati di fatto.