Voci della seconda guerra mondiale

IL RICORDO DI DUE DEPORTATI FERDINANDO e CARLO ZACCHEO

Paola Zaccheo da tempo ha un solo cruccio: non disperdere il ricordo della terribile esperienza attraverso la quale sono passati i suoi due fratelli, Ferdinando, meglio conosciuto come Mario e Carluccio.

Mario, classe 1923, 37° Cp. del Battaglione Intra, era stato deportato a Mauthausen.

Anche il fratello Carluccio, classe 1924, era stato prigioniero in Germania e precisamente a Dresden.

Mario era appena partito per militare, quando era giunta la cartolina precetto per Carlo.

La mamma, non volendo rassegnarsi ad una seconda partenza, aveva allora deciso di nascondere il figlio con la complicità di una vicina di casa, la Dora.

Un fascista del luogo però aveva tenuto sotto controllo gli spostamenti di mamma Angiolina, quando si recava dal figlio per portargli il cibo, ed era andato a spifferare tutto a chi di dovere.

Carlo era stato prelevato dai carabinieri ed in seguito arruolato nel 4° Alpini di Aosta.

Dopo solo un mese di ferma, l’8 settembre 1943, l’annuncio dell’armistizio: una pietra gettata in uno stagno, uno stato di confusione generale, reazioni a catena di segno opposto.

Tutti avevano tentato di fuggire, ma Carlo purtroppo non si era potuto sottrarre alla deportazione in Germania.

Due vite legate da destini paralleli, che li segnarono per sempre.

Carluccio, tornato a casa dopo la liberazione, era sceso dal treno alla stazione di Luino in pessime condizioni di salute: magro, ridotto a pelle e ossa, non riusciva neppure a camminare.

La sorella Paola - è la figlia di Mario, Francesca a raccontarci l’episodio - venuta a conoscenza dell’arrivo di un convoglio di soldati, aveva raggiunto la stazione di Luino, ma non era stata in grado di riconoscere il fratello.

Se ne era tornata a casa delusa, ma una persona di Colmegna l’aveva rassicurata dicendo di aver visto Carlo appoggiato ad un muro della stazione: infatti non riusciva nemmeno a reggersi in piedi.

Era stato pertanto trasportato a spalla fino a casa ed era rimasto a letto per due mesi.

Forse memore dei maltrattamenti subiti, Carluccio, in preda a spaventosi

incubi notturni, urlava durante il sonno, invano rassicurato dalla presenza del padre Giuseppe che vegliava accanto a lui.

La prigionia nel campo di concentramento di Dresden aveva lasciato in lui un’impronta indelebile.

Accusato pretestuosamente di aver rubato un orologio a un soldato tedesco, gli era stata inflitta una pena esemplare: sepolto vivo in una gelida cella al di sotto del manto stradale all’ingresso di una caserma.

Era inverno e le SS entrando si scrollavano di dosso la neve dei loro abiti e dei loro stivali che, attraverso una feritoia, precipitava all’interno dell’angusto carcere, rendendo ancora più penosa quella forzata segregazione.

Ad acuire questa crudele prigionia contribuivano anche i latrati dei cani delle SS, in prossimità della grata.

Nel giugno 1945, racconta Paola, Mario era ritornato a casa, distrutto.

Sceso dal treno alla stazione di Luino non era stato neppure in grado di percorrere i pochi chilometri che lo separavano dalla natia Colmegna.

Vedendolo in simili precarie condizioni di salute, un compaesano, Mirocleto Luini, gli aveva offerto la sua bicicletta; Mario però non riusciva nemmeno a pedalare.

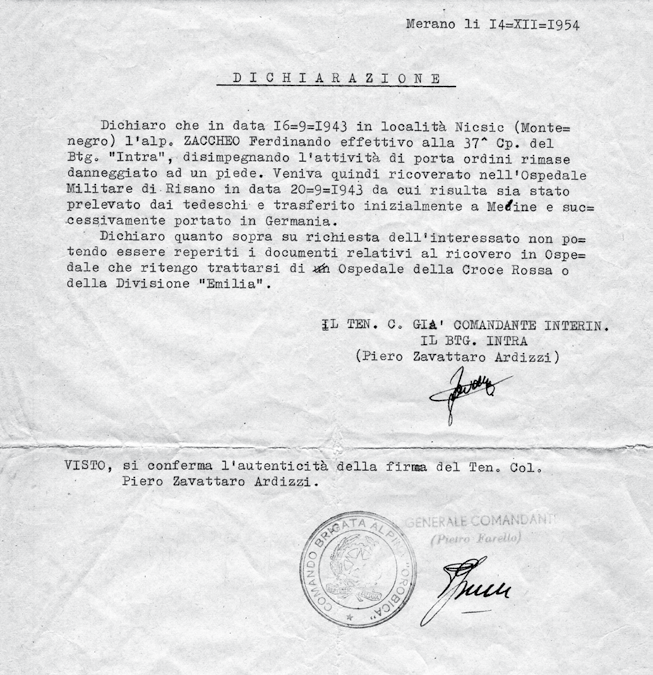

Nel settembre 1943 a Nicsic in Montenegro, Mario, disimpegnando l’attività di portaordini, si era infortunato ad un piede.

Ricoverato all’ospedale militare di Risano era stato in seguito prelevato dai Tedeschi e deportato in Germania.

Durante il periodo della prigionia, i tedeschi non avevano trovato di meglio che sistemargli la gamba fasciandogliela sommariamente con dei legacci di corda.

Una cronicizzazione del trauma subito che lo avrebbe fatto soffrire per tutta la vita.

Paola ricorda i terribili momenti vissuti dalla famiglia nella vana speranza di ricevere notizie rassicuranti dal fronte.

Il padre Giuseppe, che era stato prigioniero dei Tedeschi durante la prima guerra mondiale, ripeteva spesso: «Non vorrei che i miei figli subissero gli stessi maltrattamenti a cui sono stato sottoposto io».

Mario Ferdinando Zaccheo Nulla di buono faceva presumere quel silenzio caparbio che impediva ogni comunicazione con loro.

Giorni, mesi, anni di spasmodica attesa che trascorrevano con il ritmo dell’eternità, in un logorante duello tra la speranza e lo scoramento più tenebroso.

Poi finalmente uno sprazzo di sereno ed il ritorno a casa.

Ma la riconquista della libertà non può sempre affrancare dai ricordi, specie se scioccanti.

In casa, in sua presenza, non se ne doveva parlare, ma Paola, appena adolescente, accucciata in un angolo, ascoltava con estrema attenzione quei racconti da brivido.

Storie incredibili che neppure la più fervida immaginazione di un romanziere dell’horror sarebbe stata in grado di partorire.

La realtà, ancora una volta nella sua crudezza esacerbante, superava ogni più ardito volo della fantasia.

Accanto al focolare, Mario raccontava le sue amare traversie, di fronte ai volti attoniti ed esterrefatti di mamma Angiolina e di papà Giuseppe che pure aveva sperimentato gli orrori della prima guerra mondiale.

Una sorta di catarsi liberatoria, come se le brutture di cui era stato suo malgrado testimone e vittima dovessero scivolargli di dosso attraverso un lavacro purificatore.

Ma non poteva scacciare dalla memoria lo shock che aveva contrassegnato il suo ingresso a Mauthausen.

All’imbocco del campo di concentramento i prigionieri

erano ammassati gli uni dietro agli altri, come reietti in attesa della sentenza finale, prima di essere inghiottiti in quella voragine infernale.

Due demoni in veste da SS sovrintendevano allo smistamento dei nuovi arrivati.

Dietro di loro, due donne col volto contratto dal dolore e da un presagio nefasto si stringevano al petto le loro bimbe come il tesoro più prezioso.

Mario si illudeva che in quei due loschi figuri potesse albergare ancora un briciolo di umanità.

Forse avrebbero avuto pietà almeno per quelle fragili creature.

Si sbagliava.

Poco dopo, infatti, le due bambine, strappate brutalmente dall’abbraccio materno, venivano lanciate in aria e conficcate durante la caduta sulla punta delle loro baionette.

Non ancora paghi di questo

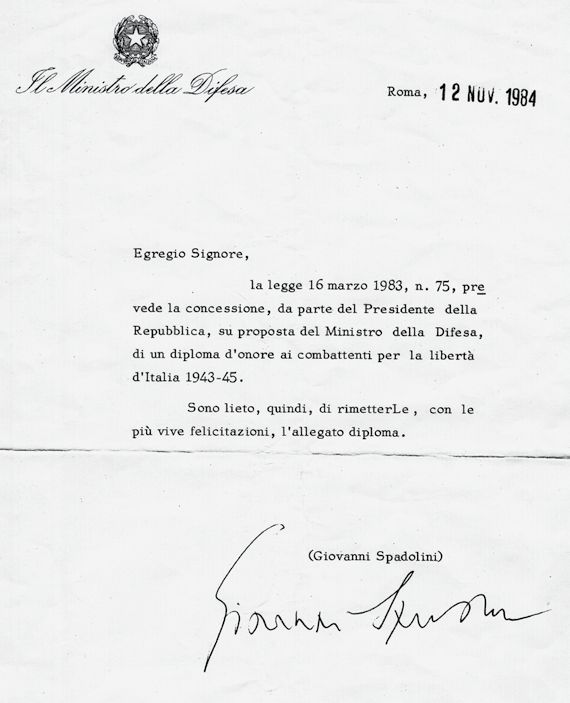

Comunicazione del Ministro della Difesa, Giovanni Spadiolini

gioco feroce e crudele, le avevano lanciate in alto una seconda volta e finite con un colpo di proiettile in un raccapricciante tiro al piccione.

Poi l’urlo disumano delle due madri, gemito estremo verso il cielo, prima di sprofondare in un abisso di disperazione senza volto.

Immagini spaventose che si erano impresse a carattere indelebile nella mente di Mario.

Fantasmi che tornavano, come ossessionanti presenze, nei momenti più impensabili di un’esistenza, trascinata faticosamente in un disperato tentativo di tornare a credere nella bontà del genere umano.

E in seguito il triste incarico di necroforo, addetto al trasporto dei cadaveri rimossi sulla soglia della camera a gas, verso i forni crematori.

Un lugubre viaggio sospeso in un’atmosfera surreale, in cui a volte i presunti cadaveri riprendevano improvvisamente coscienza per brevi istanti e tornavano ad invocare per l’ultima volta con gemiti inenarrabili il nome della mamma.

Una notte Mario era stato svegliato dalle grida agghiaccianti delle donne ospitate in una baracca poco discosta dalla sua.

Gemiti, strepiti, rumori di percosse, urla strazianti e invocazioni di aiuto.

Un senso di rabbiosa impotenza teneva immobilizzati lui e i suoi compagni.

Avrebbero voluto difendere quelle sventurate in balia del furore irrefrenabile dei loro aguzzini, però era assolutamente impossibile ogni intervento in loro soccorso.

Il mattino successivo, passando accanto alla baracca, Mario aveva voluto rendersi conto di persona di quanto era successo.

All’interno però non c’era più nessuno, ma, orrore! alcuni bidoni posti all’esterno del casamento contenevano i resti umani delle povere donne, fatti letteralmente a pezzi dalla furia omicida di chi si era barbaramente accanito su di loro per motivi sconosciuti e incomprensibili.

Mario, assegnato come aiutante di cucina, una volta, mosso a compassione di un prigioniero magro e macilento che invocava aiuto, gli aveva fatto scivolare di nascosto alcune bucce di patata.

Non l’avesse mai fatto! Scoperto, era stato costretto, per punizione, a risalire un’erta china senza far uso delle braccia.

Aveva dovuto così abbarbicarsi ai ciuffi d’erba con la bocca per non perdere l’equilibrio e precipitare nel vuoto.

La guerra in quell’anno 1945 aveva restituito alla famiglia non solo due corpi macilenti, ma anche svuotati della loro anima.

Una storia che non ha bisogno di commenti, raccontata da Paola e da Francesca al solo scopo di svelare alle generazioni future la brutalità del nazifascismo.

Un regime dittatoriale trasformatosi in follia collettiva, dove i sentimenti di umana pietà erano stati soffocati da un fanatismo cieco e irrazionale.

Un’insana pazzia che ha però trovato un terreno fertile nei pregiudizi razziali diffusi e radicati nel tessuto sociale, cresciuti a dismisura come una mala pianta, destinata a soffocare il rigoglioso sviluppo di un armonico e ordinato vivere civile.